こんにちは。税理士の北野です。

このブログは、こちらの記事の続きです。

今回から、いよいよ税理士試験の勉強を開始します。

冗長にならないよう、今回は講談調で執筆してみました。

帰郷、そして新たな職場

さて、今回お話しするのは、一人の男の、立身出世物語と呼ぶにはまだ早い、泥にまみれた受験のお話でございます。

舞台の始まりは、人がまるで濁流のように行き交う、きらびやかな街、東京・渋谷。

そこで流行りのIT企業なんぞに勤めておりました一人の男が、何を思ったか、「地元に帰って税理士になる」などと言いだしまして令和4年2月の末に退職と相成りました。

それから同年3月、8年暮らした東京の喧騒に背を向けまして、故郷へと向かいます。

向かいまするは、九州は西の果て、長崎県は佐世保市、江迎町。

さてこの江迎町というのは、佐世保市とは申しましても、あのきらびやかな四ヶ町のアーケードなどからは車を延々と北へ走らせた先です。

弓張岳から見下ろす九十九島の絶景なんてもんはございません。

見えるのは見渡す限りの田んぼと山。

虫やカエルが騒いで、雨上がりの土の匂いが立ち込めるような、なんにもねえド田舎でございます。

8年ぶりに吸う故郷の空気は、甘くもあり、そして少しばかりよそよそしくも感じられました。

さあ、故郷に帰ったこの男、同年4月1日より、地元の税理士事務所の門を叩きます。

ここからが第二のキャリアの始まりと、相成ります。

新たなキャリアにおける二つの意識

さて、新しいキャリアを始めるにあたりまして、この男、胸に二つの大きな誓いを立てるのでございます。

- 一つ「言い訳をしない!」

誰に頼まれたわけでもない、この税理士への道。

これから親の介護があろうが何があろうが、環境を言い訳にして、勉強ができねえなんて泣き言は言わない。 - 一つ「実務で黙らせる!」

男には見えておりました。

税理士試験の合格科目を積み上げていくと同時に、実務をおろそかにすれば、必ずそれをやっかむ人間が出てくる。

「お勉強はできても、仕事ができなきゃ話にならねえやな」と、陰で言われるような未来が。

ならば、誰にも文句は言わせまい。

誰よりもしっかり働き、人が嫌がるような雑務や汚れ仕事こそ、真っ先に引き受けてやろう。

そういう気概でございます。

税理士事務所の業務内容と職員構成

さて、この男が身を投じました税理士事務所。

一体全体どういう仕事をしているのか。

これがまた、地味ながら町の経済を裏から支える、大事なお役目でございます。

まずは『記帳代行』。

まあ、簡単に言いますと、町の商店や会社の社長さんに代わって、日々の売上だの経費だのを、せっせと帳面(会計ソフト)に入力していく。

お次は、その帳面をもとに『試算表』、BSだのPLだのと、会社の健康診断書みてえなもんを作りまして、これを持って社長さんの元へ出向く。

「社長、今月は良い数字ですなあ」だの、「この調子でいくと、決算でいくらくらい税金がかかってきやすぜ」なんて、ご説明申し上げる。

そして『税務相談』に『税務申告』。

これがなけりゃあ始まりません。

「この税金、どうにかなりやせんか」と社長が頭を抱えれば、持てる知識を総動員して、知恵をお貸しする。

腕の見せ所でございますな。

しまいには『財務コンサルティング』だなんて、なんだか小難しそうな横文字でございますが、要は会社に関するお金のお悩み相談。

「銀行から金を借りたいんだが」なんて相談を受けりゃあ、その手伝いをする。

まさに会社の懐具合のお医者さんてなもんでございます。

…とまあ、仕事は多岐にわたるわけでございます。

そして、この「街の税理士事務所」という所が、これまた独特な世界でございまして。

大抵は所長先生だけが税理士で、あとの職員さんは資格がない。

商業高校や地方の大学を出た、実直な方々がそろばん片手に働いている。

そんな場所へ、早稲田の政経を出て、渋谷でバリバリやってた男がひょっこり入ってきた。

まあ、周りからすりゃあ「なんだ、ありゃあ」てなもんで、相当な異分子でございます。

周囲からの視線とプライドの放棄

そんなわけで、地元で働くことになった、この男。

周囲からどのように見られていたのでございましょうか。

案の定、最初のうちの扱いはひどいもんでした。

「社会に出てたった3年で東京から帰ってきた、苦労知らずのボーヤ」

まあ、そういう目で見られます。

自分から経歴をひけらかすこともしないもんですから、

「あなたみたいな若い方は、まだ本当の苦労を知らないでしょうねえ(笑)」

なんてことを言われたり、

「まだ君じゃあ、車もキャッシュじゃ買えないだろう(笑)」

などと、懐具合まで見透かしたようなことを言われる。

これがまあ、悔しい。

腹の底じゃあ「今に見てやがれ」と、炎が燃え盛っておりますが、顔じゃあニコニコと愛想笑い。

「へえ、そうでございますか」なんて受け流している。

ここでカッとなって、べらべら自分語りなんてやっちまっちゃあおしまいです。

この悔しさこそが、何よりの燃料となりました。

労働、勉強、介護

さて、ここからが今回の読みどころ。

「労働」、「勉強」そして「介護」。

この三つの重たいわらじを、一人の男がどうやって履きこなしていくのか。

いよいよ本日の本題、「税理士受験記」と銘打った、その中身に踏み込んでまいります。

税理士試験の概要

まずは、この男が挑みまする「税理士試験」が、いかほどのもんかと申しますとね。

これが一筋縄ではいかねえ。

全部で5つの関所を破らなきゃならねえんでございます。

「簿記論」「財務諸表論」という会計の関所が2つ。

それに「法人税法」だの「消費税法」だの「相続税法」だの、聞くだけで頭が痛くなるような税金の関所が3つ。

合わせて5つ!

まあ、ありがたいことに、一度破った関所は生涯有効。何年かかってもいい。

ところが、近頃は「抜け道」なんて言っちゃあ失礼だが、別のルートみてえなもんもございまして。

大学院に行きゃあ、論文一つで2つの関所を通れる。

近頃じゃあ、こっちの道を選ぶのが大半だそうでございますな。

働きながらだと、5つの関所を破るのに平均して9年もかかるなんて言われております。

気が遠くなりますな。

予備校なんかが「このくらいの勉強時間で大丈夫!」なんて甘いことを言ってますが、ありゃあ大概が生徒を集めるための嘘っぱちでございます。

ところがこの男、何を血迷ったか、「3年で全部受かる!」というとんでもねえ計画を立てやがった。

周りが9年かかるところを3年。無謀もいいところでございます。

令和4年!「簿記論」「財務諸表論」「消費税法」の3つを取る!

令和5年!「法人税法」!

令和6年!「相続税法」!

合わせて3年で5つの関所を通る!

三十路になるまでには、自分の城を持つ!…と、まあ、景気のいいことを考えたもんでございます。

5年で受かったら、そりゃあもう大したもんだと言われるこの試験。

…だというのに、あえて「3年」という、いばらの道を選んだんでございます。

試験までのルーティーン:4月から8月

さあ、試験が行われる8月まで、男の日常は次のとおりのもんでした。

【平日】

平日は朝が苦手だなんて甘えたことを言って、7:30にようやく起き出す。

8:30に仕事が始まると、昼休みは飯を5~10分で胃袋にかき込んで、残りの50分は猛勉強。

17:30に仕事が終わると、18:00に帰宅。そこから19:00まで仮眠。

そこから本格的に勉強開始となります。

食事中なんかも左手に教材、右手に箸もつ二刀流を発揮。

風呂の中でも暗記用の教材なんかを持ち込んで、ひたすらぶつぶつ暗記する。

夜中の1:30にぶっ倒れるように寝るまで、ひたすら机にかじりつく。

それ以外にも、通勤・退勤時、車の中では、税法の条文を録音したテープを延々と聞きながら、ぶつぶつと暗唱する。

周りから見りゃあ、ただの危ない人でございますな。

まあ、偉そうなことを言っても、直前期以外は、ついついTwitterやらYouTubeやらを見てしまうこともありました。

人間、そんなに強くはできておりません。

【休日】

休日はどうか。食事と睡眠以外は全部勉強!

……と申したいところでございますが、ここでもまたSNSの魔の手が忍び寄る。

結局、休日の勉強時間は10時間から12時間てなもんでございました。

父親の介護と勉強の両立

そこへもってきて、父親の介護という現実がのしかかります。

勉強に集中しておりますと、父親から声がかかる。

杖を拾ったり、着替えを手伝ったり。そのたびに、ペンを置く。

一度、リズムに乗って勉強を進めているところに、中断が入るというのはなかなか難儀なものです。

ペンをとって、再度リズムを獲得するのにはまた、時間がかかります。

そうは言っても実際に、介護の対応をしていたのはほとんど母親でございました。

母親が対応しきれないときに、この男がせっせと手伝いなどに駆け付けたりするという分担でございました。

男は言います。

「お袋の負担に比べりゃあ、俺がやった介護の負担なんざ5%もない。

だから『介護しながら勉強してた』なんてのは、実際、誇張が含まれてて、自慢げに言うもんじゃないわな。」

各科目別勉強法

さあ、男の日常や心意気は分かったと。

「して、肝心の勉強法やいかに!一体全体、どんな秘策を使ったんだ!教えろ!」

なんてえ声が、あちこちから聞こえてくるようでございます。

何か特別な手を使ったかと申しますとね、これが、なーんにもねえんでございますな。

大手予備校「大原」の、WEB通信講座。その言われた通りの道を、ただただ歩いただけ。

というか、それだけで、もう、いっぱいいっぱいでございました。

令和3年の10月に申し込みましてね、講義は全部2倍速。

普通の速さで聞いてちゃあ、とてもじゃねえが間に合わねえんでございます。

さあ、各科目、どのように戦ったかと申しますと…。

まずは一の関所、『簿記論』!

まあ、ちいとばかし簿記1級なんぞをかじっておりましたから、下地はございましたが、それでも為替予約だの本支店会計だの、聞くだけでややこしいもんは、さっぱり分からん。

「頭のいい奴は、理屈でスッと分かるんだろう。だが、俺はそんなに利口じゃねえ」と。

ならばどうするか。手が覚えるまで!ただひたすら、繰り返し解くだけでございます。

その甲斐あってか、4月頃にようやっとカリキュラムに追いつき、成績も上位3割を保てるようになった。

…と思いきや、応用問題集を3つも残したところで時間切れ!

万全とは言えぬまま、本番の土俵に上がることになりました。

お次は二の関所、『財務諸表論』!

こいつの計算問題は、兄貴分の簿記論が強くなると、自然と弟分も力がついてくる。

そんな塩梅で、3月にはなんとか追いついた。

問題はこっちでございます。理論。これを覚えなきゃならねえ。

170ページにも及ぶ冊子を、一字一句、丸暗記。

これがまあ、地獄の苦しみでございますな。

さあ、三つ目の関所、『消費税法』!

こいつもまた、カリキュラムの背中を追いかけるのに必死。

こっちは講義が週に一回でございましたから、なんとか年明けには追いつくことができた。

しかし、成績がどうにも安定いたしません。

上位3割に入ったかと思えば、次の週にはストンと落ちる。

まことに、一進一退でございました。

7月になってもまだ、頭に入ってねえ問題がある。

130ページに及ぶ理論もせっせとおぼえにゃならん。

これで本番に間に合うのか!と、最後の最後まで、この消費税法に追いまくられることになったんでございます。

理論暗記法

さあ、先ほど申し上げました理論の丸暗記。

これが一体どういう戦いだったのか。

税理士試験てえもんは、言ってしまやあ「いかに大量の文章を、頭に叩き込めるか」。

記憶力の勝負なんでございます。

(簿記論は計算問題が100%ですが、財務諸表論やその他の税法は理論の点数が50%分ございます。)

花の都・大東京にいた頃は、よかったんでございます。

満員電車に揺られながら、あるいは家の近くの川沿いを歩きながら、ぶつぶつ、ぶつぶつ…。

周りも皆、自分のことで精一杯。

誰も気にしやしねえ。

いわば、匿名性が高いんですな。

ところが、ところ変わって、ここは長崎県佐世保市江迎町。

こんなところで、冊子なんぞ片手に、ぶつぶつ言いながら歩いてみるとたちまち噂になります。

「ありゃあ、北野さんとこの息子さんじゃなかね。一体、なんばしよるとやろか…」。

好奇の目に晒されて、気が小さいこの男、集中なんざできやしねえんでございます。

さあ、困った。

ならばどうするか。

外がだめなら、内でやるしかねえ!

自分の部屋の中を、まるで檻の中の熊みてえに、ぐるぐる、ぐるぐる歩き回りながらぶつぶつぶつぶつ…。

あるいは、風呂ん中。体を湯舟に、冊子もつ手だけを出して、ぶつぶつぶつぶつ…。

なにせ、覚えなきゃならねえ量が尋常じゃねえ。

財務諸表論が170ページ!消費税法が130ページ!合わせりゃ300ページ!

覚えては忘れ、覚えては忘れ、まるで賽の河原の石積みでございますな。

それでも、繰り返すうちに、だんだんと頭に染み付いてくる。

そういう地道な戦いでございました。

よく、「理解が先か、暗記が先か」なんてえ議論がございますが、

「財務諸表論は、まず理屈を理解してから暗記。消費税法は、とにかく先に暗記しちまって理解はあと!」

定着する順番は、科目ごとにそんな感じでしたな。

さあ、300ページにも及ぶ理論の暗記。

これを本番までに、この男、どこまで仕上げることができたのかと申しますとね。

もちろん、全部を完璧になんてえのは無理な話でございます。

そこで男は考えた。

敵にも大将首から雑兵までいるように、この理論にも「Aランク」「Bランク」「Cランク」と重要度がある。

まず、一番下の「Cランク」。これはもう、潔く捨てたんでございます。

とてもじゃねえが、丸暗記なんざ間に合わねえ。

「もし、この雑兵どもが出てきた日には、まあ、その場で筆に任せて、なんとかもっともらしい文章を作ってやろう」。

そういう腹づもりでございました。

しかし落とせねえ本丸、「Aランク」は違います。

この最重要理論につきましては、ほぼほぼ一字一句違わずに、頭に叩き込んでおりました。

いつ、いかなる形で問われても、スラスラと出てくる。そういう万全の仕上がりでございます。

さて、問題は真ん中の「Bランク」。

こいつがまた、ちいとばかし厄介でございましてね。

ところどころ記憶が曖昧で、危うい箇所もございましたが、まあ、なんとか格好がつく程度には仕上げて、本番の懐に忍ばせていった。

てなもんでございます。

つまりは、完璧な「A」、そこそこの「B」、そして捨て身の「C」。この三段構えで、決戦の地に臨んだわけでございますな。

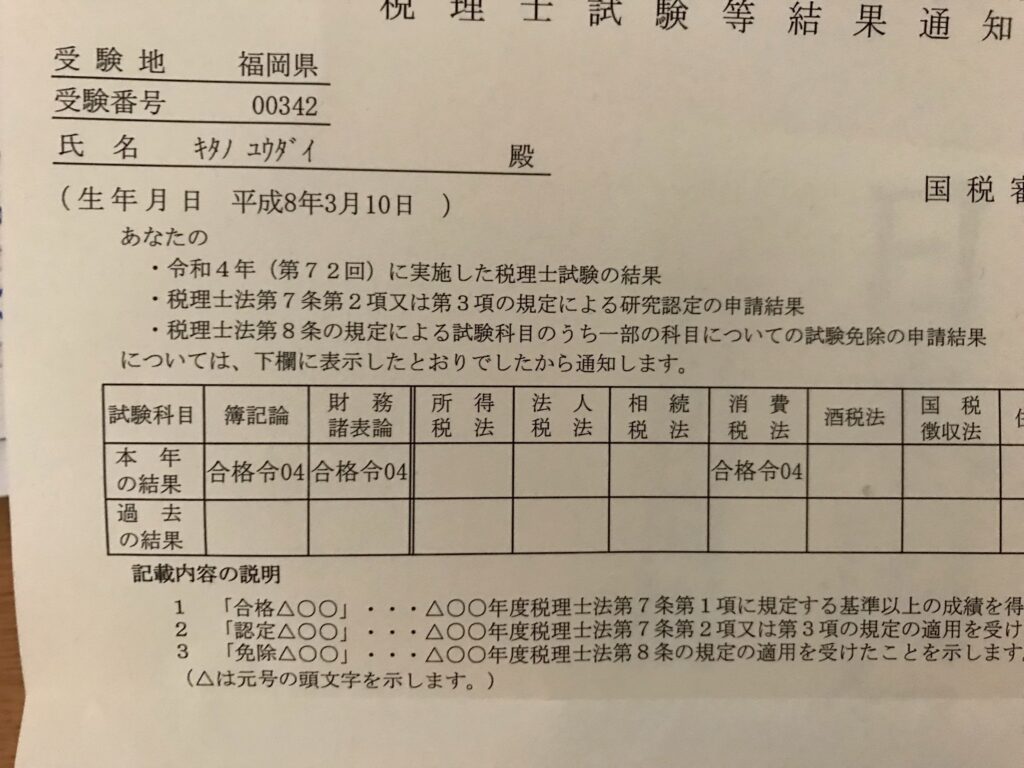

結果やいかに?

そんなこんなで、灼けつくような日々を送りまして、ついに令和4年8月2日、試験当日を迎えます。

自己採点では、簿記論、財務諸表論は合格圏内、消費税法はギリギリ。

(簿記論、財表は、大原・TACともにボーダーより上、合格確実点より下。

消費税法は、大原ボーダー▲2点、TACボーダー丁度でした。)

さあ、どうだ。結果を待つこと4ヶ月!

令和4年12月2日。

ついに、一通の茶色い封筒が届きます。震える手でそれを開きますと……。

書いてある!

「合格」の二文字が!

しかも、一つじゃねえ、二つでもねえ、三つ!

簿記論、財務諸表論、消費税法、見事、3科目同時合格!

日本広しと言えども、働きながら1年で3科目に受かるなんてもんは、1%もおりません。

これはもう、快挙と申し上げていいでしょう。

さあ、残りはあと2つ。

1年で3つも受かったんだ。残りの2つなんざ、2年かけて1つずつ取れば、赤子の手をひねるようなもんだろう。

当時の男は、勝利の美酒に酔いしれ、確かにそう、考えておりました。

この先に、更なる苦難が待ち受けていようとは、この時の男は、知る由もなかったんでございます。

この続きは、また次の一席で。

0956-59-6590

0956-59-6590

お問い合わせ

お問い合わせ

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]